練馬区に「子どもの権利条例」の制定を‼(陳情について。文教児童青少年委員会報告)

陳情93号 「練馬区子どもの権利条例を求めることについて」の陳情が出ています。

私の所属する文教児童青少年委員会に付託され、4月22日の委員会で質疑があり、次回5月20日に審査があります。

陳情の要旨は

「『練馬区子どもの権利条例』を制定するよう、区に働きかけてください。」

私たちは、これまでも何度も練馬区に「子どもの権利条例」の制定を求めてきました。しかし区の回答は「子どもの権利条約およびこども基本法の理念を踏まえ、子ども・子育て支援事業計画を策定している。これを実施することで子どもの権利擁護を図っている」とのことで、区の子どもの権利条例は作らない姿勢を崩しません。

4月22日の文教委員会では各会派より質疑があり、

「『子どもの権利条例』を掲げることで区に弊害はあるのか。」の質問に対する区の答えは

「区の子ども・子育て大綱、子育て支援計画などは子どもの権利を踏まえている。実際に子どもの権利につなげるためには(条例を策定することよりも)これらの施策を実現していくことが大切と考えている」

と、ちょっとポイントをずらしての回答。よくあるパターン。。

◎もっともなことですが、「子どもの権利条例」を作り、それをもとにした施策を当然ながら着実に実行していけばよいことだと思います。

<参考>近隣の自治体では

中野区・世田谷・杉並・葛飾・北区・豊島区・江戸川区・武蔵野市・西東京市など

つぎつぎと「子どもの権利条例」が施行されています。

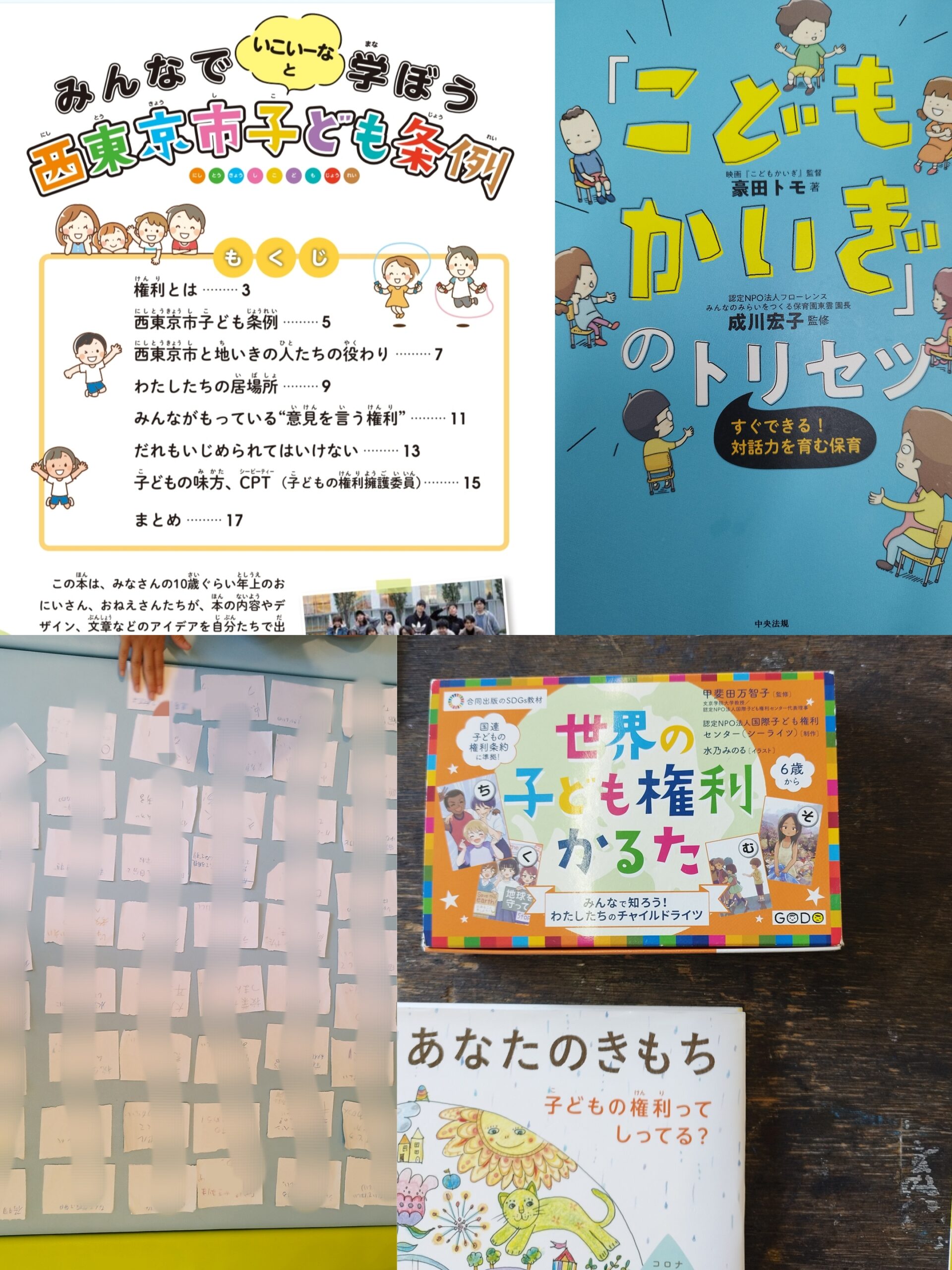

西東京市には市作成の副読本があり、学校の授業で使われています。(小学生向けと中学生向けがあり、書き込みながら学べます)

練馬区では、子どもの意見の聴き方ひとつ、施策の立て方、区政のあり方においても、「子どもの権利」について私たち大人の理解も十分ではないし、教育現場、さらには子ども自身にも伝わっているとはとても言えない状況です。

条例があることで、職員が代わったり区の体制が変わったとしても、区のすべての施策は変わることなく全庁的に「子どもにとってどうなのか」という子どもの権利の視点でつくられることになり、子どもも、大人も「子どもの権利について学ぶ機会」を得ることができます。

なにより子ども自身が「自分たちに権利があり、区はそれを第一に考えて自分たちのための計画を作っている」と意識することが最も重要なことです。

その視点を大事にしていく「まち」はきっとだれにとっても「住みやすいまち」になると考えます。

この陳情が採択されない理由を、私は考えられません。

次回5月20日(火)10時~文教児童青少年委員会にて審査されます。ぜひ、傍聴に来てください。

子どもの権利の理解を深めるための、本やカルタ、各自治体の副読本など。子どもの声を聞くには工夫が必要です。